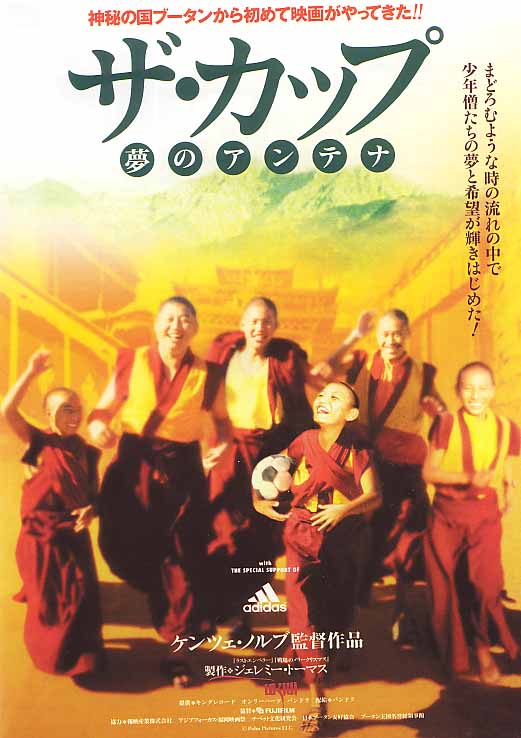

| ザ・カップ/夢のアンテナ |

99・ブータン=豪 ★★☆ |

監督・脚本:ケンツェ・ノルブ

出演:ウゲン・トップゲン、ネテン・チョックリン、ジャムヤン・ロゥドゥ他 |

|

| インドにあるチベットの僧院で、サッカーのワールドカップをTV観戦するために、少年僧たちが知恵を絞り奔走してゆくさまを、あたたかく描く。このブータン初の長編映画は、99年トロント国際映画祭観客賞受賞ほか、カンヌ映画祭、モントリオール世界映画祭など、世界の映画祭に出展され、注目を浴びた。 |

ブータンという国は、アジアの中でもなじみが薄い国で、確か、バングラデシュとネパールの近くかな、程度の認識だった。 ブータンという国は、アジアの中でもなじみが薄い国で、確か、バングラデシュとネパールの近くかな、程度の認識だった。

ブータンは99年にようやくテレビ放映が始まったそうで、人々の娯楽はもっぱら映画。それも海外の作品の字幕版ばかりらしい。しかし、ブータンにも映画人がいた。監督のケンツェ・ノルブ氏の本職は、チベット仏教の高僧。チベット仏教は高僧の死後に、その高僧の生まれ変わりとされる子供を選び、「生仏」としての英才教育を施されるが、ノルブ氏は19世紀の偉大な僧ジャムワン・キェンツェイワンポの生まれ変わりとされている。修行僧としての精進のかたわら、映画製作に興味を持った氏は、「よい映画を作ることは、仏教のよき修行に似たところがある」と、近年は映画製作に力を入れているとのこと。

ヒマラヤ山麓の僧院で、ウゲンたち小僧は、サッカーに夢中。お勤めの最中も、今夜の対戦が気になってしかたない。ウゲンは新入りの僧たちを巻き込んで、真夜中に僧院を抜け出して、ワールドカップの中継放送を民家に観戦に行く。しかし、先生に見つかって大目玉をくらう。どうしてもワールドカップの決勝戦を見たいウゲンたちは、先生にあるお願いをする・・・・。

僧院の中、というものは、人々にとっては「浮世離れしたあっち側の世界」に思えるが、その中で修行している少年僧たちは、わんぱく盛りのごく普通の子供たち。いたずらもするし、柿色の作務衣の下に、カラフルなTシャツと短パン、足元にはサッカーシューズを履いている子供もいる。ノルブ監督は、チベット僧院で密かに熱く盛り上がっているサッカー熱を実際に見て、「修行僧も人間だということを描きたい」と思い、この作品を作ったとのこと。

ふだんは撮影不可の僧院に特別な許可が下りてのロケ、キャストは全員実際の修行僧。チベットから亡命してきたばかりの少年僧は、実際に亡命したての子供たち。チベット人もブータン人も、日本人に近い顔立ちなので、非常に親近感が持てる。出演する少年僧たちはシロウトらしいお芝居を熱演しているが、主役の少年僧ウゲンの親友として登場する僧が、何だか妙にさわやかな印象を残す。実は彼はチベット仏教ニンマ派の最高の位を持つ生き仏とのこと。「生き仏としての認定」=「悟りの高さ」は、宗派の違う仏教徒としては素直に受け入れがたいものがあるが、彼を見ていると、使命を帯びてそれなりの修行を重ねてきた人というものは、やはりちょっと違うと実感させられた。

「二つの文明国がカップ(茶碗)を競って戦うことが、そんなに面白いのかねえ」と不思議に思う僧院長だが、若い僧侶たちが夢中になり、世界中が注目しているワールドカップを無視するのは時代遅れだろうと、子供たちに協力する。そういうあたりに「伝統仏教の小さな意識変革」が盛り込まれていて、興味深い。実際日本でも古い宗派は、教義の新解釈やイノベーションに悩んでいると思う。

ちょっと不思議に感じたのは「ブータンは貧しいスから」「文明国、いいっすね〜」という、国としての「完敗」の姿勢をあっけらかんと出しているところ。ブータンという国は、他国の援助でかろうじて生き長らえている国だから、そうなるのも仕方ないかもしれない。しかし、仏教に関しては誇りと敬意のすべてが感じられる。この作品は仏教のプロパガンダ的な色合いはあまりないが、物語りの終わりに流れる僧院長の語りでは、仏教の珠玉の言葉でシメてくれます。

「生きとし生けるものが抱くあらゆる不安。この世にある、すべての憎しみや恐れ。人の世の悲しみや迷い、あらゆる苦痛。

一切の衆生が抱える煩悩というものは、すなわち、おのれに執着することから生まれてくる。

では自己への執着というこの悪魔から、一体どうすれば解放されるのか。煩悩からおのれを救う道はあるのか。

まず森羅万象の中におのれを空しくし、おのれと同じように他者を慈しみなさい」

「苦しみ=おのれへの執着。執着を断つためには、他者を慈しむこと」

これは、仏教の中で、最も素晴らしい教えのひとつだと思います。(執着だらけの自分を振り返り、反省モードに入るワタクシ)

|

ブータンという国は、アジアの中でもなじみが薄い国で、確か、バングラデシュとネパールの近くかな、程度の認識だった。